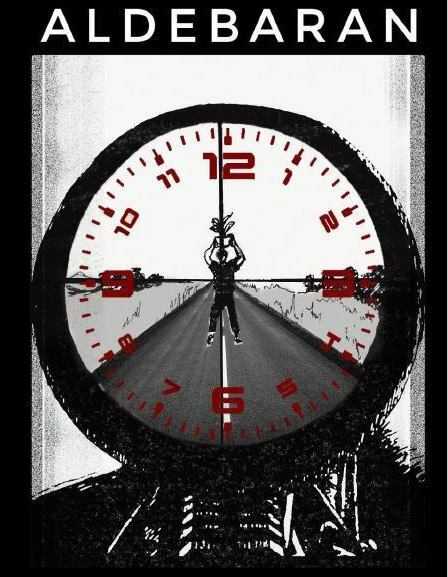

Легенды и были Русского севера

Анна Долгарева

Стихотворения

сорока-белобока

выходишь к озеру, затягиваешь длинно,

тянется песня, не песня – клокот.

осень пришла, налилась калина,

так и тянет потрогать.

сплетешь венок, наденешь, аки корону,

чем я не красавица, не царица?

мох зеленый сбегает к воде по склону,

паутина в пальцах сосенок серебрится.

Сорока, сорока,

Была белобока,

Кашку варила,

Деток кормила.

через двенадцать ножей перекинься в подполе

так, чтобы выломало спину.

со зреньем иным очнешься, крича от боли,

среди банок, хранящих огурцы и малину.

лети-лети на север, где дня почти не осталось,

где склонились к земле набрякшие травы,

лети-лети на север, мене, текел, фарес,

лети-лети, ничего не исправишь.

Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала,

А этому не досталось:

Он сам мал,

Крупы не брал,

По воду не ходил,

Воды не носил,

Дрова не рубил,

Печки не топил.

это не дым из трубы, это призраки, тени,

чего ты приходишь, маленький, чего тебе надо,

расскажу тебе сказку, полную приключений,

положу на окно кусочек молочного шоколада.

Иди, малый, по водицу

На холодную криницу.

Тут пень, тут колода,

Тут мох, тут болото,

Тут холодная водица.

...и никто не вернулся, никто никогда не вернулся.

***

Занесло в эту деревеньку, к алкоголикам да рыбакам,

природа скупая, северная, мох да вода,

луковка с крестом над бараком – вот и храм,

береги тепло, его и не бывает тут никогда.

Подхожу – батюшки, настоящая бревенчатая изба,

и наличники – ветхие, но с вырезанными крестами,

и так она вроде крива, коса и груба,

а тут чудо такое, смотрите сами.

И выходит мужик с бутылкой в брезентовых сапогах.

Я ему говорю, надо же, какое красивое.

А он смеется: это от тех, кто приходит в снегах.

И пьет свое пиво.

Не хотел говорить, предложил морошки,

просто так, говорит, у нас тут не материк, бесплатно.

Какие же они, думаю, тут хорошие.

А все равно расспрашиваю аккуратно.

Ну чего, говорит, приходили ко мне, все трое.

Стучали-стучали, так я на икону крещусь Николая,

и они ушли. Потом еще ходили, но то такое.

– А что за трое? – говорю. – Да я за них отсидел уже, – бает.

А я стою, у меня рюкзак из «Спортмастера», сама на стиле,

Ем эту его морошку сахарными устами.

И такое что-то смотрит между лопаток, что аж зубы заныли.

Но тут же кресты резные, потому не достанет.

***

Пробирались через бурелом на границе с Карелией,

еле пройдешь: густая трава, изломанные деревья,

и черничники какие-то невероятные, ягоды так и висят,

крупные, наливные и густо-густо.

Словно это какой-то заколдованный райский сад,

а не продираешься по лесу с шумом и хрустом.

И так, конечно, хотелось остановиться, набрать ее в горсть,

чтобы полон рот был этого кисловатого сока,

но Саша подгонял, и трещали ветки, как кость,

надо было выбраться, так и не попробовала нисколько.

В восемнадцатом году я вернулась с войны,

из степей, полных горячего ветра,

проехала две тысячи километров,

но не был домом мой дом, и моими не были мои сны.

А потом поехала на случайную тусу на Ладоге,

и пока народ общался на тему какой-то йоги,

я села посреди черники, вымазала штаны – и ладно,

и никого не замечала до самой обратной дороги.

И были у меня только озеро да черника,

восковые ее листочки да вкус знакомый,

и было звучание прибоя и птичьего крика,

и я была дома.

***

из радуги над озером, из глубокого омута, из шишек и мхов,

из запаха земли и лежалых листьев,

из воздуха, что на рассвете прозрачен и почти бирюзов,

из нор, из которых ушли лисы,

из неяркого вереска, из обкатанных водою камней,

из говна, натурально, и веток

зарождается нечто, что будет дрожать во мне,

как сплетение света.

как дерево из семечки, как птенец, вылетающий из гнезда,

зарождается, трогает за сердце, щекочет суставы.

север мой, север, матовая твоя вода,

север мой, осень, горчичные травы.

камни в ручье ледяные, как леденцы,

зачерпнешь умыться воды, половину выльешь.

и по утренней росе приходят мои мертвецы,

и летят гуси-лебеди, и солнце несут на крыльях.

***

Кто сукин сын, а кто там лучший сын,

Рассудят позже, и вопросец зряшен.

Несёт меня лиса за синь

Небесных городов и пашен,

Туда, где, отрицая смерть и ад,

меж камышами – крыльев плеск утиных,

Туда, где отразился Китеж-град

Среди коряг и тины.

И ветви яблони касаются травы,

И яблоки краснеют, зазывая.

И мертвая вода Невы,

И Ладоги живая.

Ни брошенного нет, ни мертвеца.

Мы все живые, никакой морали.

... Но в переходе – без ноги пацан

Поет "На поле танки грохотали".

Ведь мы поем, когда нам хочется орать,

И бить стекло, и резаться краями.

И будет новый день, и будет рать.

На том стояли,

Как в Петербурге каменные львы

Стоят среди проспектов тесных.

И мертвая вода Невы-

Сказанной песни.

***

Зеленая вода нечаянной реки —

здесь раньше часто были рыбаки,

а нынче лодка дремлет кверху брюхом

и зарастает мхами вопреки

предназначенью – развалюха развалюхой.

И в деревянной церкви на холме,

где пахнет ладан, свечи в полутьме

выхватывают желтый лик Марии —

на стенах этот мшистый мягкий мех

Татьяна Саввишна увидела впервые.

И, ковыляя в опустевший дом,

еще немного думала о том,

как нынче стало пасмурно и тихо.

И вышла к людям белоногая лосиха

и повела ее за окоем.

***

Решил: "пора", как облетели клены,

Но сверху отвечали: не готов.

Иди учись смиренью у грибов,

Ходи давай, осваивай поклоны.

Вот так он и глядит то вниз, то вдаль,

Бродить – пока в раю ему не рады.

А что до ада, он его видал.

И дома под стеклом лежит медаль —

Она освобождение от ада.

***

Собрала яблоки, а они сгнили.

Или неправильно хранила, или

Некому было есть.

Дом мой пуст. Дом мой вообще не здесь.

В детстве собирали подсолнухи и орехи,

Складывали на балконе. В эфире помехи,

Не дозвониться.

Семечки из подсолнуха сыпала птицам.

Мама, возьми трубку. Не слышит – на даче.

То, что живы – вообще большая удача.

Не жалуйся, могло быть и хуже.

Некому меня домой позвать со двора на ужин.

Яблоки мои, яблоки, катитесь по блюдцу.

Катятся и смеются:

"Зеркало в пустой квартире покроется пылью,

Унесли тебя гуси-лебеди на белых крыльях".

***

Там, где на курьих ножках избы мертвых стоят,

там, где река Смородина сходится до ручья,

вглубь, в непролазный лес, и далее на версту —

Ягода непиздика светится на кусту.

Ягода непиздика, отрада рта моего,

шкурка, да кислый сок, да нездешнее вещество,

съешь – и обрящешь мертвый язык, ведь здесь

мертвые не пиздят, и ты не будешь пиздеть.

Инея иглы колются, листья берез серебря.

Ягода непиздика – съев, обретешь себя,

ибо лишь тот постигнет предвечную суть свою,

кто не пиздит ни словом, ни жестом, ни мыслию.

Так и иди туда, где над водами поднята

Сломанная спина у Калинова у моста.

Я не закрою глаз и я не сверну с пути,

Ягода непиздика, свети для меня, свети.

ИСТОРИЯ ОДНОГО СТРАНСТВИЯ

1.

Мне нравилась ведунья Февронья,

стоявшая у города Ласково

в обнимку с князем Петром, и я

кормила там котов ласковых.

В магазине покупала им Вискас,

кормила, собак отгоняла,

и ехать оттуда мне было близко,

но машин было мало.

Ловила, а они не ловились,

и стояла ведунья Февронья,

и тучи над лесом вились,

над золотым межсезоньем.

И было счастье такое –

пока холода не настали,

и сердце мое в покое,

спрятанное от печали

под золотыми листьями,

упавшими в городе Ласково,

и коты провожали – с лицами

людскими, ласковыми.

2.

Ночевали при храме, ели яблоки и печенье,

запинаясь на старославянском, читали псалмы,

я не то чтобы вдруг загорелась каким-то ученьем,

но хотелось согреться в преддверье зимы.

Потому что я долго бродила и очень устала,

потому что замерзла и просто хотелось-то мне,

чтобы на Покрова словно спрятаться под одеялом.

чтоб со смертью остаться не наедине.

3.

а про любовь – не знаю, нет, не знаю,

я очень долго ехала обратно,

размытые деревни за окном

сливались просто в русскую дорогу,

и наклонялись тонкие березы,

и пролетали синие болота.

пусть так и будет: если мне в дорогу,

то непременно в сумерки и дождь.

а про любовь – не знаю, нет, не знаю.

но голое мое живое сердце

на Покрова укрылось в одеяло,

и стало так не холодно ему.

жатва

*

Ноябрь, электричка до Гатчины, поезд идет лесами,

к вечеру холодает,

сосны кажутся парусами,

вытекает тепло из маленького человечка.

Черная жатва, Черная моя речка.

Не помню, я уже, наверное, говорила,

что здесь, на севере, каждую безымянную реку

называли Черной. От темного ила,

прибившегося по брегу,

они все друг на друга похожи.

Я ехала здесь же, когда я была моложе

и лучше на три, кажется, года.

В ноябре здесь всегда дурная погода,

и мертвые ходят среди людей.

Вот, например, вот этот пацан – стоит, не садится,

или вот эта тетка с корзиной груздей,

я научилась узнавать их лица.

*

Время печь свежий хлеб, но я не умею.

Поэтому подойду к киоску с шавермой,

попрошу у Махмуда свежий лаваш, понесу его через аллею,

теплый еще – это сойдет, наверно.

Все-таки лучше, чем магазинный.

Вечер да мелкий дождик, да свет синий,

некоторый взгляд извне,

рюмка, накрытая ломтем, на окне.

Это максимально русское:

поминать наших мертвых водкой, хлебом, блинами.

и вся наша музыка,

и традиция – третий тост, не чокаясь, за тех, кто не с нами.

*

Вот так и сиди, вглядываясь.

Смерть делит мир надвое.

Черные сосны, болота ржавые,

Черная жатва.

Возьми, говорю пацану, с собой шоколадку,

хоть вспомнишь, как это – сладко,

а больше ничего с собой не взяла.

Хоть бы крохой поделиться тепла.

Передай, говорю, моим, что я их не забыла,

пусть прилетают птицами белокрылыми,

и сходит он, идет в бурьяне золотом,

и речка Черная струится под мостом.

© Aldebaran 2023.

© Анна Долгарева.

выходишь к озеру, затягиваешь длинно,

тянется песня, не песня – клокот.

осень пришла, налилась калина,

так и тянет потрогать.

сплетешь венок, наденешь, аки корону,

чем я не красавица, не царица?

мох зеленый сбегает к воде по склону,

паутина в пальцах сосенок серебрится.

Сорока, сорока,

Была белобока,

Кашку варила,

Деток кормила.

через двенадцать ножей перекинься в подполе

так, чтобы выломало спину.

со зреньем иным очнешься, крича от боли,

среди банок, хранящих огурцы и малину.

лети-лети на север, где дня почти не осталось,

где склонились к земле набрякшие травы,

лети-лети на север, мене, текел, фарес,

лети-лети, ничего не исправишь.

Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала,

А этому не досталось:

Он сам мал,

Крупы не брал,

По воду не ходил,

Воды не носил,

Дрова не рубил,

Печки не топил.

это не дым из трубы, это призраки, тени,

чего ты приходишь, маленький, чего тебе надо,

расскажу тебе сказку, полную приключений,

положу на окно кусочек молочного шоколада.

Иди, малый, по водицу

На холодную криницу.

Тут пень, тут колода,

Тут мох, тут болото,

Тут холодная водица.

...и никто не вернулся, никто никогда не вернулся.

***

Занесло в эту деревеньку, к алкоголикам да рыбакам,

природа скупая, северная, мох да вода,

луковка с крестом над бараком – вот и храм,

береги тепло, его и не бывает тут никогда.

Подхожу – батюшки, настоящая бревенчатая изба,

и наличники – ветхие, но с вырезанными крестами,

и так она вроде крива, коса и груба,

а тут чудо такое, смотрите сами.

И выходит мужик с бутылкой в брезентовых сапогах.

Я ему говорю, надо же, какое красивое.

А он смеется: это от тех, кто приходит в снегах.

И пьет свое пиво.

Не хотел говорить, предложил морошки,

просто так, говорит, у нас тут не материк, бесплатно.

Какие же они, думаю, тут хорошие.

А все равно расспрашиваю аккуратно.

Ну чего, говорит, приходили ко мне, все трое.

Стучали-стучали, так я на икону крещусь Николая,

и они ушли. Потом еще ходили, но то такое.

– А что за трое? – говорю. – Да я за них отсидел уже, – бает.

А я стою, у меня рюкзак из «Спортмастера», сама на стиле,

Ем эту его морошку сахарными устами.

И такое что-то смотрит между лопаток, что аж зубы заныли.

Но тут же кресты резные, потому не достанет.

***

Пробирались через бурелом на границе с Карелией,

еле пройдешь: густая трава, изломанные деревья,

и черничники какие-то невероятные, ягоды так и висят,

крупные, наливные и густо-густо.

Словно это какой-то заколдованный райский сад,

а не продираешься по лесу с шумом и хрустом.

И так, конечно, хотелось остановиться, набрать ее в горсть,

чтобы полон рот был этого кисловатого сока,

но Саша подгонял, и трещали ветки, как кость,

надо было выбраться, так и не попробовала нисколько.

В восемнадцатом году я вернулась с войны,

из степей, полных горячего ветра,

проехала две тысячи километров,

но не был домом мой дом, и моими не были мои сны.

А потом поехала на случайную тусу на Ладоге,

и пока народ общался на тему какой-то йоги,

я села посреди черники, вымазала штаны – и ладно,

и никого не замечала до самой обратной дороги.

И были у меня только озеро да черника,

восковые ее листочки да вкус знакомый,

и было звучание прибоя и птичьего крика,

и я была дома.

***

из радуги над озером, из глубокого омута, из шишек и мхов,

из запаха земли и лежалых листьев,

из воздуха, что на рассвете прозрачен и почти бирюзов,

из нор, из которых ушли лисы,

из неяркого вереска, из обкатанных водою камней,

из говна, натурально, и веток

зарождается нечто, что будет дрожать во мне,

как сплетение света.

как дерево из семечки, как птенец, вылетающий из гнезда,

зарождается, трогает за сердце, щекочет суставы.

север мой, север, матовая твоя вода,

север мой, осень, горчичные травы.

камни в ручье ледяные, как леденцы,

зачерпнешь умыться воды, половину выльешь.

и по утренней росе приходят мои мертвецы,

и летят гуси-лебеди, и солнце несут на крыльях.

***

Кто сукин сын, а кто там лучший сын,

Рассудят позже, и вопросец зряшен.

Несёт меня лиса за синь

Небесных городов и пашен,

Туда, где, отрицая смерть и ад,

меж камышами – крыльев плеск утиных,

Туда, где отразился Китеж-град

Среди коряг и тины.

И ветви яблони касаются травы,

И яблоки краснеют, зазывая.

И мертвая вода Невы,

И Ладоги живая.

Ни брошенного нет, ни мертвеца.

Мы все живые, никакой морали.

... Но в переходе – без ноги пацан

Поет "На поле танки грохотали".

Ведь мы поем, когда нам хочется орать,

И бить стекло, и резаться краями.

И будет новый день, и будет рать.

На том стояли,

Как в Петербурге каменные львы

Стоят среди проспектов тесных.

И мертвая вода Невы-

Сказанной песни.

***

Зеленая вода нечаянной реки —

здесь раньше часто были рыбаки,

а нынче лодка дремлет кверху брюхом

и зарастает мхами вопреки

предназначенью – развалюха развалюхой.

И в деревянной церкви на холме,

где пахнет ладан, свечи в полутьме

выхватывают желтый лик Марии —

на стенах этот мшистый мягкий мех

Татьяна Саввишна увидела впервые.

И, ковыляя в опустевший дом,

еще немного думала о том,

как нынче стало пасмурно и тихо.

И вышла к людям белоногая лосиха

и повела ее за окоем.

***

Решил: "пора", как облетели клены,

Но сверху отвечали: не готов.

Иди учись смиренью у грибов,

Ходи давай, осваивай поклоны.

Вот так он и глядит то вниз, то вдаль,

Бродить – пока в раю ему не рады.

А что до ада, он его видал.

И дома под стеклом лежит медаль —

Она освобождение от ада.

***

Собрала яблоки, а они сгнили.

Или неправильно хранила, или

Некому было есть.

Дом мой пуст. Дом мой вообще не здесь.

В детстве собирали подсолнухи и орехи,

Складывали на балконе. В эфире помехи,

Не дозвониться.

Семечки из подсолнуха сыпала птицам.

Мама, возьми трубку. Не слышит – на даче.

То, что живы – вообще большая удача.

Не жалуйся, могло быть и хуже.

Некому меня домой позвать со двора на ужин.

Яблоки мои, яблоки, катитесь по блюдцу.

Катятся и смеются:

"Зеркало в пустой квартире покроется пылью,

Унесли тебя гуси-лебеди на белых крыльях".

***

Там, где на курьих ножках избы мертвых стоят,

там, где река Смородина сходится до ручья,

вглубь, в непролазный лес, и далее на версту —

Ягода непиздика светится на кусту.

Ягода непиздика, отрада рта моего,

шкурка, да кислый сок, да нездешнее вещество,

съешь – и обрящешь мертвый язык, ведь здесь

мертвые не пиздят, и ты не будешь пиздеть.

Инея иглы колются, листья берез серебря.

Ягода непиздика – съев, обретешь себя,

ибо лишь тот постигнет предвечную суть свою,

кто не пиздит ни словом, ни жестом, ни мыслию.

Так и иди туда, где над водами поднята

Сломанная спина у Калинова у моста.

Я не закрою глаз и я не сверну с пути,

Ягода непиздика, свети для меня, свети.

ИСТОРИЯ ОДНОГО СТРАНСТВИЯ

1.

Мне нравилась ведунья Февронья,

стоявшая у города Ласково

в обнимку с князем Петром, и я

кормила там котов ласковых.

В магазине покупала им Вискас,

кормила, собак отгоняла,

и ехать оттуда мне было близко,

но машин было мало.

Ловила, а они не ловились,

и стояла ведунья Февронья,

и тучи над лесом вились,

над золотым межсезоньем.

И было счастье такое –

пока холода не настали,

и сердце мое в покое,

спрятанное от печали

под золотыми листьями,

упавшими в городе Ласково,

и коты провожали – с лицами

людскими, ласковыми.

2.

Ночевали при храме, ели яблоки и печенье,

запинаясь на старославянском, читали псалмы,

я не то чтобы вдруг загорелась каким-то ученьем,

но хотелось согреться в преддверье зимы.

Потому что я долго бродила и очень устала,

потому что замерзла и просто хотелось-то мне,

чтобы на Покрова словно спрятаться под одеялом.

чтоб со смертью остаться не наедине.

3.

а про любовь – не знаю, нет, не знаю,

я очень долго ехала обратно,

размытые деревни за окном

сливались просто в русскую дорогу,

и наклонялись тонкие березы,

и пролетали синие болота.

пусть так и будет: если мне в дорогу,

то непременно в сумерки и дождь.

а про любовь – не знаю, нет, не знаю.

но голое мое живое сердце

на Покрова укрылось в одеяло,

и стало так не холодно ему.

жатва

*

Ноябрь, электричка до Гатчины, поезд идет лесами,

к вечеру холодает,

сосны кажутся парусами,

вытекает тепло из маленького человечка.

Черная жатва, Черная моя речка.

Не помню, я уже, наверное, говорила,

что здесь, на севере, каждую безымянную реку

называли Черной. От темного ила,

прибившегося по брегу,

они все друг на друга похожи.

Я ехала здесь же, когда я была моложе

и лучше на три, кажется, года.

В ноябре здесь всегда дурная погода,

и мертвые ходят среди людей.

Вот, например, вот этот пацан – стоит, не садится,

или вот эта тетка с корзиной груздей,

я научилась узнавать их лица.

*

Время печь свежий хлеб, но я не умею.

Поэтому подойду к киоску с шавермой,

попрошу у Махмуда свежий лаваш, понесу его через аллею,

теплый еще – это сойдет, наверно.

Все-таки лучше, чем магазинный.

Вечер да мелкий дождик, да свет синий,

некоторый взгляд извне,

рюмка, накрытая ломтем, на окне.

Это максимально русское:

поминать наших мертвых водкой, хлебом, блинами.

и вся наша музыка,

и традиция – третий тост, не чокаясь, за тех, кто не с нами.

*

Вот так и сиди, вглядываясь.

Смерть делит мир надвое.

Черные сосны, болота ржавые,

Черная жатва.

Возьми, говорю пацану, с собой шоколадку,

хоть вспомнишь, как это – сладко,

а больше ничего с собой не взяла.

Хоть бы крохой поделиться тепла.

Передай, говорю, моим, что я их не забыла,

пусть прилетают птицами белокрылыми,

и сходит он, идет в бурьяне золотом,

и речка Черная струится под мостом.

© Aldebaran 2023.

© Анна Долгарева.