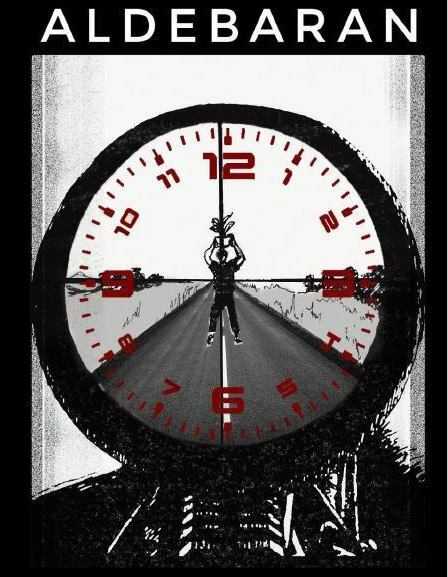

Блуд – Манило

Алексей Солонко

Современная побывальщина

Пенсионерка Амалия Гуйда вышла из здания сберкассы. Это была поседевшая старуха-развалюха с малым запасом сил. Амалия Гуйда с возрастом стала похожа на старенький телефон: что-то фырчала, кряхтела в адрес неизвестного абонента и совершала небольшие походы от сберкассы до дома, экономя заряд. Походка её напоминала беременную собаку, осторожно несущую скорый помёт. С той лишь разницей, что в её животе были лишь кишки и слабая доля. Будучи некрасовской женщиной, в юности она состарилась до бальзаковской, став вскоре пустопорожней.

Покинув здание сберкассы, старушка направилась в сторону летнего дня. Солнце, повиснув в небе огромным фонарём, подсвечивало мировое движение. Под его светом постепенно проявлялись дома, машины, парки с людьми и продуктовые магазины. Оно, как заматерелый бригадир, командовало откуда-то сверху: «Проспект Октября, выйти из сумрака. Улица Ленина, займите исходное положение». Всё кружилось и суетилось, оставляя за собой след стремительности. В этом всеобщем движении не было места лишь старухе-пенсионерке. Амалия Всеволодовна, так её звали по батюшке, давно смотрела на это с унынием. Но было это не злое уныние с поклёпом на Бога и судьбу, а скучающе-старческое. Глаз Амалии Всеволодовны, хоть и был подёрнут катарактой, видел всё в умудрённом ключе. Она давно раскрыла окружающие тайны, явки, пароли и хитрости. Ежемесячный поход в сберкассу был распознан как договор между материей и нетленным началом.

Ему, нетленному началу, предлагалось потомиться в теле до новых пенсионных начислений. ‒ На вот, девять девятьсот восемьдесят, поживи, погори ещё немного, ‒ говорила женщина, похожая на античную граю, отсчитывая в кассовом окошке хрустящие патенты. Обмен был более чем справедлив: небольшая сумма за малый срок, и так каждый месяц. После – обязательный поход к Эскулапу. Он поврачует, выпишет рецепт, сердечно улыбнётся на дорогу. В коридоре по лавкам рассядутся такие же договорники, ожидающие своей очереди. Эти повторяющиеся этапы Амалия Гуйда любила искренним чувством реальности, она испытывала неподдельную дрожь в слабеньких мышцах при их исполнении. Правда, с любовью соседствовало в ней осознание хрупкой половинчатости.

«Человеку Бог всего по паре дал: два глаза, две руки и две ноги. В нём самом всего по двое. Есть божественное нетварное, а есть и временное, то бишь материальное. О двух ногах две походки сказываются. Так и должно ему жить, сознавая свет и тьму, да про время с вечностью не забывать. Есть, конечно, ещё одно, но тебе пока рано. Того глядишь с ума сойдёшь ‒ курицей по свету побежишь», ‒ говорила бабка Амалии, когда та гостила в деревне ещё зелёным умом.

В лоне живой деревенской природы вызрела в ней мысль о всеокружающей хрупкости. Что Земля со Вселенной не прочнее куриного яйца. А лопнуть они могут от чего угодно: катастрофы, метаморфозы или космического анекдота. Как лопнет мировое яйцо, побежит трещинками, так и выльется наш желток в непроглядное. С интересом Амалия Всеволодовна ждала вселенских потрескиваний. Проходя мимо проявляющегося мира с его парками и магазинами, она знала, что всё это поздно или рано расколется. Хотелось подбежать и обнять каждый фонарный столб, голубей, пьющих из лужи, пригласить всех домой на чай с блинами. Неизвестно, встретятся ли ещё, найдутся ли номера домов в тенях непроглядного. Старуха одномоментно всем своим началом поняла – «сегодня отойду».

У входа в лесопарк пенсионерка принялась пересчитывать деньги. «Две… Три… Пять… Восемь… Девять шестьсот восемьдесят. Одно к одному сошлось. Эти последние, больше не понадобятся». Досказав это, она заметила, как из глубины деревьев послышалось дикое рычанье. Работал заведённый трактор, собака обозлилась на хозяина или начала трескаться вселенная – не было понятно. Осторожно, как в холодную воду, старуха вошла вглубь древесной чащи, приговаривая: «Блуд – Манило, Блуд – Манило, в лес к тебе я заходила. Подурачь да постращай. Срок старушке подсчитай». Здесь со всех сторон обступили её берёзы и липы, ели и сосны, из ниоткуда появился даже столетний дуб, гордый в своём лесном величии.

– Кого ведёшь? – раздался сверху хриплый бас.

– Себя веду да жизнь свою, – ответила Амалия. К последней тайне к нездешней длани. Через север и восток мирно скинуть старый срок. Солнце за дома заходит, жизнь моя к концу подходит.

Засмеялся голос, зашумели деревья.

– Не боишься, старая, от мира отворачиваться, себя на поруки неведомого отдавать? Тут хоть договоры и предметность есть, а там одна бесконечность голая.

– Старовата я, чтобы годки в лукошко складывать. Поизносилась. Отсырела. Молодые пусть важничают, договоры заключают, в миражи влюбляются. Им всё не тайна, а карнавал цыганский. Вдоволь наспалась пора и просыпаться.

– Воля твоя, – прозвучал удаляющийся голос.

Что сказано, то и сделано. Провалилась Амалия Гуйда в непроглядный сон. Очнулась, а ничего не помнит. Все воспоминания, весь свет, сама она, как пот из больного, вышли, оставив одну лишь мысль. Выразить которую она не могла, потому как, пробудившись, тут же онемела. Слова больше не принадлежали ей, как и она словам. Они прятались в ужасе, проглатывались, продавливались, ёршились, изгибались под тяжестью увиденного. Встав абсолютно чистой и немой, Амалия Гуйда вышла из лесопарка и пошла в сторону городских окраин. Никто её с тех пор не видел. Да и кто будет искать того, кого в миру нет?

Подъездные погодки во время лавочных пересудов говорили, что видели старуху, похожую на Гуйду. Но верилось слабо. Слишком уж была чудаковата: птиц кормила, мычала, ходила неизвестно где, смотря при этом вбок. Долго ещё предстояло ей ходить, а всё вокруг пока стоит, не трескается.

© Aldebaran 2023.

© Алексей Солонко.

Покинув здание сберкассы, старушка направилась в сторону летнего дня. Солнце, повиснув в небе огромным фонарём, подсвечивало мировое движение. Под его светом постепенно проявлялись дома, машины, парки с людьми и продуктовые магазины. Оно, как заматерелый бригадир, командовало откуда-то сверху: «Проспект Октября, выйти из сумрака. Улица Ленина, займите исходное положение». Всё кружилось и суетилось, оставляя за собой след стремительности. В этом всеобщем движении не было места лишь старухе-пенсионерке. Амалия Всеволодовна, так её звали по батюшке, давно смотрела на это с унынием. Но было это не злое уныние с поклёпом на Бога и судьбу, а скучающе-старческое. Глаз Амалии Всеволодовны, хоть и был подёрнут катарактой, видел всё в умудрённом ключе. Она давно раскрыла окружающие тайны, явки, пароли и хитрости. Ежемесячный поход в сберкассу был распознан как договор между материей и нетленным началом.

Ему, нетленному началу, предлагалось потомиться в теле до новых пенсионных начислений. ‒ На вот, девять девятьсот восемьдесят, поживи, погори ещё немного, ‒ говорила женщина, похожая на античную граю, отсчитывая в кассовом окошке хрустящие патенты. Обмен был более чем справедлив: небольшая сумма за малый срок, и так каждый месяц. После – обязательный поход к Эскулапу. Он поврачует, выпишет рецепт, сердечно улыбнётся на дорогу. В коридоре по лавкам рассядутся такие же договорники, ожидающие своей очереди. Эти повторяющиеся этапы Амалия Гуйда любила искренним чувством реальности, она испытывала неподдельную дрожь в слабеньких мышцах при их исполнении. Правда, с любовью соседствовало в ней осознание хрупкой половинчатости.

«Человеку Бог всего по паре дал: два глаза, две руки и две ноги. В нём самом всего по двое. Есть божественное нетварное, а есть и временное, то бишь материальное. О двух ногах две походки сказываются. Так и должно ему жить, сознавая свет и тьму, да про время с вечностью не забывать. Есть, конечно, ещё одно, но тебе пока рано. Того глядишь с ума сойдёшь ‒ курицей по свету побежишь», ‒ говорила бабка Амалии, когда та гостила в деревне ещё зелёным умом.

В лоне живой деревенской природы вызрела в ней мысль о всеокружающей хрупкости. Что Земля со Вселенной не прочнее куриного яйца. А лопнуть они могут от чего угодно: катастрофы, метаморфозы или космического анекдота. Как лопнет мировое яйцо, побежит трещинками, так и выльется наш желток в непроглядное. С интересом Амалия Всеволодовна ждала вселенских потрескиваний. Проходя мимо проявляющегося мира с его парками и магазинами, она знала, что всё это поздно или рано расколется. Хотелось подбежать и обнять каждый фонарный столб, голубей, пьющих из лужи, пригласить всех домой на чай с блинами. Неизвестно, встретятся ли ещё, найдутся ли номера домов в тенях непроглядного. Старуха одномоментно всем своим началом поняла – «сегодня отойду».

У входа в лесопарк пенсионерка принялась пересчитывать деньги. «Две… Три… Пять… Восемь… Девять шестьсот восемьдесят. Одно к одному сошлось. Эти последние, больше не понадобятся». Досказав это, она заметила, как из глубины деревьев послышалось дикое рычанье. Работал заведённый трактор, собака обозлилась на хозяина или начала трескаться вселенная – не было понятно. Осторожно, как в холодную воду, старуха вошла вглубь древесной чащи, приговаривая: «Блуд – Манило, Блуд – Манило, в лес к тебе я заходила. Подурачь да постращай. Срок старушке подсчитай». Здесь со всех сторон обступили её берёзы и липы, ели и сосны, из ниоткуда появился даже столетний дуб, гордый в своём лесном величии.

– Кого ведёшь? – раздался сверху хриплый бас.

– Себя веду да жизнь свою, – ответила Амалия. К последней тайне к нездешней длани. Через север и восток мирно скинуть старый срок. Солнце за дома заходит, жизнь моя к концу подходит.

Засмеялся голос, зашумели деревья.

– Не боишься, старая, от мира отворачиваться, себя на поруки неведомого отдавать? Тут хоть договоры и предметность есть, а там одна бесконечность голая.

– Старовата я, чтобы годки в лукошко складывать. Поизносилась. Отсырела. Молодые пусть важничают, договоры заключают, в миражи влюбляются. Им всё не тайна, а карнавал цыганский. Вдоволь наспалась пора и просыпаться.

– Воля твоя, – прозвучал удаляющийся голос.

Что сказано, то и сделано. Провалилась Амалия Гуйда в непроглядный сон. Очнулась, а ничего не помнит. Все воспоминания, весь свет, сама она, как пот из больного, вышли, оставив одну лишь мысль. Выразить которую она не могла, потому как, пробудившись, тут же онемела. Слова больше не принадлежали ей, как и она словам. Они прятались в ужасе, проглатывались, продавливались, ёршились, изгибались под тяжестью увиденного. Встав абсолютно чистой и немой, Амалия Гуйда вышла из лесопарка и пошла в сторону городских окраин. Никто её с тех пор не видел. Да и кто будет искать того, кого в миру нет?

Подъездные погодки во время лавочных пересудов говорили, что видели старуху, похожую на Гуйду. Но верилось слабо. Слишком уж была чудаковата: птиц кормила, мычала, ходила неизвестно где, смотря при этом вбок. Долго ещё предстояло ей ходить, а всё вокруг пока стоит, не трескается.

© Aldebaran 2023.

© Алексей Солонко.